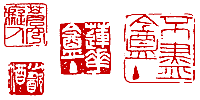

印鑑(※)には、文字の部分が凸になっていて、紙に押した時に文字に色が付く”朱文“と、文字の部分が凹になっていて、紙に押した時に背景に色が付き文字が白くなる”白文“があります。

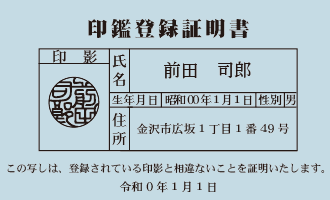

※正確には、ハンコ本体は“印章”と言い、それを紙などに押したものを“印鑑”または“印影”と言います。

現在、実用で使う認め印や銀行印、実印は基本的に朱文です。白文の印鑑は、落款印(書道や絵画などに署名と共に押す印鑑)のような趣味の品物がほとんどで、見たことがない方もいるかもしれません。今では少数派の白文の印鑑ですが、実はこちらの方が歴史が古いのです。

植物の繊維を漉いて作る”紙”が中国で発明されたのは漢の時代です。それ以前はもちろん、発明された直後も紙は非常に高価だったので、普段の文書の作成には、木材や竹を細い板状に削って作った”木簡”や”竹簡”が用いられました。手紙を出す際には、木簡を紐でつなぎ、束ねて相手に送りました。しかし紐で束ねただけですから、抜き取ったり差し替えたりが容易で、そのままだといくらでも改竄できてしまいます。

そこで重要な文書の場合には、束ねた木簡の側面にコの字型のくぼみを作り、そこへ粘土を詰めました。その粘土に送り主のハンコを押して立体の型をつけ、乾燥させてから発送しました。こうすれば、送り主が確かにハンコの所有者だという証明になります。また、誰かが途中で勝手に手紙を開いた場合でも、粘土が崩れて元には戻らないので、すぐに分かります。この時、粘土に押したのが、白文の印鑑でした。ハンコ本体の文字部分がへこんでいるので、反対に粘土は文字が飛び出す形になります。鯛焼きの金型を思い浮かべてもらうと分かりやすいでしょう。

古代中国の役人は、就任すると役職名を彫ったハンコを貸与され、無くさないよう、ハンコに紐を通して首から下げていました。当初は実用品だったのですが、これが後に権威を示すものとなります。日本で有名な”金印”(漢の皇帝から那の国王へ与えられた印)もこれに当たります。

その後、紙が広く普及するようになると、ハンコに色を塗布して紙に転写するようになりました。現在と同じこの使い方の場合は、文字部分が凸の朱文の方がよいので、次第に朱文が主流になっていきました。

ところで、西洋の上流階級が昔使っていた”封蝋“(シーリングスタンプ)をご存知でしょうか? 封筒のフタを閉じたところに溶かしたロウを垂らし、家紋などの印を押して型をつけ、固めたものです。ヨーロッパの歴史物ドラマなどで、貴族が手紙の仕上げに指輪を押しつけているアレです。最近はちょっとおしゃれな文具としてもよく見るようになりました。

古代中国の粘土&白文の印鑑と、西洋の封蝋は、仕組みも用途も同じです。時代も地域も全く違うのに、似たようなものがあるのは不思議ですね。

はんこのキタジは、明治8 年(1876年)に創業した、金沢・広坂通りのしにせ印章店です。

社名:株式会社 キタジ

代表者名:北地 新平

所在地:石川県金沢市広坂1丁目1番49号 〒920-0962

地図

TEL:(076)221-0874 FAX:(076)221-8801